独立したいけど、どうすればいいのか分からない。

思い切って独立をしようと決心したのも束の間、どうすればいいのか途方にくれてしまいますよね。

今では、個人事業主で独立しようと思えば、1日でスタートすることができます。

しかし、見切り発車で独立しても、上手くいきません。

そこで、今回は独立する前に知っておきたい4つの手順を解説します。

独立で成功するカギは、どれだけ準備しているかと正しい手順です。

この記事を踏まえて、あなたの独立を成功させるヒントにしてください。

独立する時に必要な4つの手順

起業しようと思い立っても、具対的に何をどうするべきなのか分からないことも多いですよね。

ここでは、独立をする時に最低限行ってほしい4つの手順を順番にご説明します。

あくまでも下記4つは最低限ですので、起業を決めた際には必ず行っていきましょう!

独立の動機を明確にする

まずは、独立する動機(なぜ独立したいと思ったのか)を明確にしていきましょう。

これは独立する上で最も重要な準備ですので自己分析と併せて深掘りし、他人にも分かり易い形にしていきましょう。

起業しようと思ったきっかけや起業を通して達成したい目標も含めてまとめておくと、今後起業をする中で行き詰まった時に振り返ることができるのでおすすめです。

独立のきっかけとして最近多いもので言うと、現在の収入が少ない上に物価高で今後の将来に不安を感じ、今後より豊かに暮らしていけるように起業したという金銭面を考えて起業する方が多くいらっしゃいます。

そのような場合には、実際に生活の中で不安を感じたエピソードを盛り込みながら、なぜ起業したいと思ったのか、またその経験を通して社会に対してどのような価値を提供したいのかをまとめていくと良いでしょう。

事業計画書を作成

2つ目に、事業計画書を作成していきましょう。

事業計画書は起業する中での様々な場面で必要不可欠です。

例えば、手順の3つ目にもある必要な資金を集める際や、事業に必要な土地を借りる際や新たに事業に必要な建築物を建設する際にも必要になる場合があります。

事業計画書はこのような場面に、第三者に対してどういった事業を今後行っていく予定なのか、本当に実現可能な事業なのかを提示するために必要な書類の1つです。

記載する内容としては主に、

- 事業概要(起業の動機、経営者の経歴、開業時期等)

- 商品やサービスについて(取扱商品とそのセールスポイント、ターゲット等)

- 必要な資金(事業に必要な初期投資額、固定費と変動費等)

- 取引先に関して(仕入れ先、納品先)

などを記載するケースが多く見られます。

その他にも記載しなければならない情報がある場合もありますので、自分がどのような場面でどんな事業計画書が必要になるのかチェックしながら作成することが大切です。

事業計画書は様々なサイトでテンプレートが提供されていますので、テンプレートを活用しながら作成するとよりスムーズでおすすめです。

必要な資金を集める

3つ目に、事業に必要な資金の様々な調達方法を簡単にご紹介します。

下記の方法ではそれぞれ資金を調達できる条件や限度額、難易度が異なりますので、ご自身に合った調達方法を探してみてくださいね!

①創業融資(日本政策金融公庫、信用金庫、銀行の融資)

どの機関から借り入れるかによって難易度が異なりますが、この中だと日本政策金融公庫からの融資が比較的簡単に利用できると言われています。

気をつけてほしいポイントとしては、どの融資制度にも返済時期と金利が発生するので融資を受ける際は必ずこの2つに注意しましょう。

②投資家からの出資

投資家からの出資を受ける場合には、原則返済の必要がないため融資のように負債を抱える心配はありません。

しかしながら、経営権を握られるリスクもあるためその点は注意が必要です。

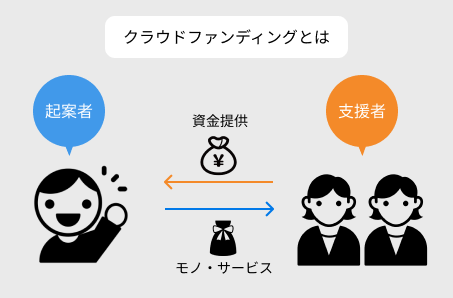

③クラウドファンディング等での調達

クラウドファンディングとは、不特定多数の事業に賛同してくれた支援者からインターネットを通じて資金を調達する方法です。

クラウドファンディングは一般的に資金の調達に時間がかかると言われているため、前もって時間を確保しておくことが大切です。また、必ずしも目標金額に達成するとは限らないということも覚えておきましょう。

④地方自治体が提供する助成金や補助金

助成金と補助金はそれぞれ提供する機関、寄付される金額、申請のしやすさなどが異なります。

助成金は、労働環境の改善を目的とした厚生労働省や地方自治体が提供する数十万円規模の交付です。

一方の補助金は、事業育成のサポートが目的であり経済産業省と地方自治体が提供する数百万円〜数億円規模の交付です。

自治体によって提供されている助成金、補助金も様々ですので、ぜひ開業地で受給できるものをチェックしてみてくださいね。

開業に必要な手続き・届出

どの職業にも関わらず、開業に必要な手続きは基本的に下記の4つです。

それぞれの手続き・届け出は自治体によって期限なども異なる場合があるので注意してみていきましょう!

①個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

事業を開始するにあたっての所得税が発生することを税務署に知らせるための届出です。

開業した事業で所得を得る場合に必要となりますので、開業してから1ヵ月以内に必ず提出しましょう!

税務署に書面で届出を出すことも可能ですが、e-taxという国税庁が提供しているオンラインで手続きが行えるシステムで作成、提出を行うのが比較的簡単でおすすめです。

②個人事業開始申告書

皆さんは「個人事業開始申告書」と「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の違いがわかりますか?

先ほど紹介した「開業届」は国が管理する税務署に開業に関する所得税の申告を行う手続きでしたが、「個人事業開始申告書」は地方税の1つである個人事業税に関する届出です。

開業届は国に対して、個人事業開始申告書はお住まいの都道府県に対して提出するという違いがあります。

個人事業開始申告書は都道府県に提出するため、提出期限が各都道府県によって異なります。

開業する際には事前にお住まいの都道府県ではいつまでが提出期限なのかを調べておきましょう!

③青色申告承認申請書

白色申告ではなく青色申告で確定申告を行う場合に必要な申請書です。

個人事業として開業するにあたり必ずしも必要な手続きではないですが、一定の条件をクリアすることで最大65万円の特別控除を受けることができるなど様々なメリットがあります。

こちらもe-taxで提出することが可能ですので、開業するタイミングで開業届と同時に申請するのがおすすめです。

④各業種に必要な届出

開業する事業によっても届出は異なります。

例えば筆者は飲食店を起業予定ですが、その場合は各都道府県に飲食店営業許可の申請や放火対象設備使用開始届等の提出が必要です。

業種によっては免許を取得しなければいけないものなどもありますので、どの業種で独立するかを決めた時にはすぐに調べておきたいですね。

失敗しないための3つの準備

前章では独立に必要な4つの手順を紹介しましたが、本章では独立した時に失敗しないために行ってほしい準備を3つご紹介します!

独立前から人脈を広げる

起業するとわかったタイミングで人脈を広げておきましょう!

特に起業しようと思っている業界や、BtoBの場合はターゲットに当たる起業の上層部などと繋がりを持っておくと良いでしょう。

業界の中でのトレンドやふとした会話の中でのビジネスチャンスが巡ってくるかも知れません!

「どうやって人脈を1から作るんだ。」と思う方は、ぜひ下記4つを参考に行動してみてくださいね!

①起業する人、業界に詳しい人たちが集まるオンラインサロンに加入する。

オンラインサロンは経営者と話せるチャンスが転がっています。

加入する際に費用がかかる場合もあるので費用面も加味しながらどのオンラインサロンに入りたいか調べてみるのが良いでしょう。

②地方自治体などの商工会議所などに登録する。

商工会議所では起業同士をマッチングしてくれることもあります。地方で起業される方は商工会議所に登録することを強くおすすめします!

③SNSのDMで気になる経営者や起業しようとしている人に話しかけてみる。

ピンポイントにこの人と繋がりたい!と思う方がいれば、直接DMでお話してみるのも良いでしょう。

Linkedinなどビジネスに特化したSNSで人脈を作っていくとより質の良い起業家や経営者の方との繋がりを作れます!

④友人や知人に紹介して繋げてもらう。

もし友人や知人にその業界について詳しい人などがいれば紹介してもらいましょう。

紹介は上記のやり方とは違い、0から関係構築をしていく訳ではないので比較的ハードルが低い方法だと言えます。上記のやり方だと少しハードルが高い、、、と思っている人にはおすすめです!

スモールビジネス(副業)から始める

いきなり独立をするのはかなりハードルが上がりますが、副業としてビジネスを始めることでリスクの分散や本業で得た知識や人脈を活用し開業の準備を進めることができます。

また、万が一副業が上手く行かなった場合も本業での収入があるため精神的にも経済的にも余裕を持って準備を進めることができるでしょう。

家族と話し合う

事前にご家族の方に起業をすることを話しておくことは非常に大切です。

特に扶養家族の方がいらっしゃる場合には、今後のお金の管理についてや起業をした際の収入の見通し、万が一開業が上手く行かなかった場合の対象等を最低限話し合うことをおすすめします。

ご家族の方には納得を得た上で起業を応援、サポートをしてもらえるように理解してもらうことがとても大切です!

成功する独立の3つの秘訣

独立や開業を目指す際には、成功を収めるために重要なポイントがあります。

ここでは、特に重要な3つのポイントを深掘りし、独立を考えている方々が前進するための具体的なアドバイスを提供します。

経営の相談役・メンターをつける

成功するビジネスマンには、ほとんどの場合、信頼できる相談役やメンターがいます。

特に独立初期において、経営に関する専門的な知識や経験を持つメンターの存在は非常に価値があります。

中でも税理士は、単に税務の専門家としてだけでなく、ビジネスの経営面でのアドバイザーとしてもおすすめです。

税理士は、税務だけでなく財務管理やビジネスの計画立案においても知見があります。

また、税理士は法的要件や規制に精通しており、ビジネスを運営する上でのリスクを最小限に抑えるための助言も提供してくれます。

このような専門家を早い段階でメンターとして迎え入れることで、避けられる失敗を未然に防ぎ、安定した事業運営を目指すことが可能です。

資金調達の相談もできる税理士なら、CEOパートナーで見つけることができます。

リスク対策をする

どんなビジネスにもリスクは伴いますが、それを事前に予測し対策を講じることが成功への鍵です。

リスク管理には、市場動向の分析、競合他社との比較、そして何よりもビジネス保険の利用があります。ビジネス保険を適切に活用することで、万が一の時に大きな負担がかからずに済みます。

また、事業を展開する上での法的リスクも念頭に置く必要があります。例えば、契約書の見直しや更新、知的財産権の保護など、適切な法的対策を行うことで、事業の安全性を高めることができます。

資金調達方法を複数作る

資金はビジネスを成長させるための生命線です。そのため、一つの資金源に依存せず、複数の資金調達方法を持つことが重要です。

これには、銀行ローン、政府補助金、ベンチャーキャピタルからの投資、クラウドファンディング、さらにはリースやファクタリングといった代替的な資金調達方法も含まれます。

各資金調達方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、多様なオプションを持つことで、一つの資金源が枯渇したとしても他でカバーすることができます。

また、資金繰りの柔軟性を持つことで、市場の変動に迅速に対応し、ビジネスの機会を最大限に活用することができます。

独立・開業しやすい仕事5選

開業しやすい仕事の特徴として、初期費用が低く利益率が高い且つ場所にとらわれない仕事が独立しやすいことが挙げられます。

ここでは上記の3点の特徴を踏まえておすすめのお仕事をご紹介します!

webライター

webライターとは、ウェブサイト内のブログや企業のプレスリリースなどのウェブサイト上に掲載されるコンテンツを文章で作成をするお仕事です。

webライターには、文章を作成するスキルだけではなく、文章内やアイキャッチに挿入する画像を作成する能力や記事を検索結果の上位に表示させるためのSEO対策に関する知識が必要です。

最低限文章を書くスキルさえあれば単価は低くなりますがwebライターとして活躍できます!使用するPCとネット環境さえ整っていれば初期費用はかからないことが多いと言われています。

ライティングの求人はかなり多いので案件を探すことも困らないでしょう。

webデザイナー

webデザイナーとは、webサイトやwebアプリケーションのコーディングを含めたデザインを行う職業です。

デザインはillustratorやphotoshop、XDなどを使用し、作成するためwebサイトにおけるデザインの知識だけではなく、ソフトの使用方法も理解しておく必要があります。

webデザインは、デザインのみを作成するだけではなく、デザインを実際に形にするためのコーディングも必要です。webデザイナーを目指す方は、html、css,、JavaScriptなどの知識を身につけておきましょう!

webデザイナーの初期費用は、約15万円です。パソコンやネット代、ソフトウェア、webデザイン等の学習費用がかかりますが、デザインの仕事は数多くありますので、デザインの専門知識を身に着けて一生稼ぐことができます。

プログラマー

プログラマーとは、プログラム言語を用いて様々なシステムやアプリなどを作る職業になります。

スマートフォンやテレビ、電車、エレベーターなど身の回りのあらゆるところでプログラム言語が必要不可欠です。

そのため、需要が高い職業であり、高収入を狙うことができます。

この職業に就くためには、プログラム言語を習得する必要があります。

プログラマーには多くの種類がありますが、一般的に以下の8つに分けられます。

- Web系(サイトやデータベースの構築)

- 組み込み、制御系(家電製品の制御システム)

- パッケージアプリケーション系(スマホ・パソコンで使用するアプリ)

- 社内システム系(自社システムの構築・運用)

- 設備制御系(交通機関・工事等の設備の制御)

- オープン、オンライン系(Web関連システムの開発)

- 汎用系(クレジットカードや金融機関のシステム)

- 通信系(ルーターやモデムといったネットワーク機器)

同じプログラマーと言っても、多岐にわたりますので、自身の興味関心や得意で特定分野を極めることができます。

フランチャイズ

フランチャイズは、既に確立されたビジネスモデルを利用して新たな店舗や事業を開始する方法です。

フランチャイズ本部からブランド名、運営ノウハウ、サポートを受けながら、個々の加盟店が独立した事業主として運営を行います。

フランチャイズの最大のメリットは、ブランドの認知度と確立されたビジネスシステムを利用できることです。

これにより、マーケティングや商品開発のリスクが軽減され、比較的安全にビジネスをスタートさせることが可能です。

また、フランチャイズ本部による継続的なサポートが受けられるため、未経験からでも事業を始めやすいというメリットがあります。

しかし、フランチャイズ契約にはロイヤリティの支払いや運営の自由度が制限されるというデメリットも存在します。そのため、フランチャイズを選ぶ際には、契約条件を十分に理解し、自分のビジネスの姿勢と合致するかを検討することが重要です。

ネットショップの運営

インターネットの普及により、ネットショップの運営は非常に人気のあるビジネスモデルとなっています。

実店舗を持たずに、オンライン上で商品やサービスを販売することで、初期投資を抑えつつビジネスを開始することができます。

顧客の購入体験を向上させるためのウェブサイトの最適化や、ターゲットとする顧客層に適切なプロモーションを行うことが成功の鍵です。

さらに、ネットショップでは物流管理も重要な要素です。商品の在庫管理、注文処理、迅速な配送は顧客満足度を高めるために必須です。また、多様な支払い方法を導入することで、より多くの顧客にアクセスしやすくなります。

ネットショップは、比較的少ない資金で始められるビジネスモデルですが、市場の変動に敏感であり、競争が激しいため、差別化と顧客管理に注力する必要があります。

まとめ

独立や開業に成功するためには、しっかりとした事前準備が必要です。

まず最初に、なぜ独立したいのかその動機をはっきりさせましょう。自分自身を深く分析することで、その理由を明確に理解することがスタート地点となります。

次に、事業計画書を作成します。この計画書は、資金を集めたり事業施設を確保したりする際に、非常に大きな役割を果たします。事業のビジョンや戦略が具体的に記されているため、将来の方向性を示す重要な書類です。

第三に、必要な資金の調達方法を考えます。金融機関のローン、投資家からの出資、クラウドファンディング、自治体の助成金や補助金など、多様な資金源を検討することが可能です。

最後に、開業するにあたって必要な法的手続きや届け出を完了させることが必須です。

これらの手続きを適切に行うことで、リスクを避け、スムーズなビジネスのスタートが可能となります。

これらの手順を適切に実行することが、独立・開業を成功に導く鍵となります。

これから独立する方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

コメント