日々の“税務”に必要な専門サポートを受ける

CEOパートナー

会社を運営していると、「この書類って誰に相談すればいいの?」「申請書はこれで合っているのか不安」といった場面がたびたび出てきます。

そんなときに頼れる存在が“行政書士”です。

行政書士は許認可の申請や、契約書などを専門としているので、必要なときだけ頼むスポット契約ではなく、月額で継続的に相談できる顧問契約を結ぶことで会社の大事な法務を任せる企業も増えてきています。

しかし、実際は行政書士に何を頼めるのか、費用はどれくらいかかるのか、弁護士や税理士とは何が違うのかなど、知らないことが多く、何から初めていいかわかりませんよね。

この記事では、行政書士の顧問契約について、基本から解説していきます。

CEOパートナーでは、日々の税務をはじめとした経営サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。

節税や資金調達はもちろん、法改正への対応や法人化の手続きなど、経営にかかる幅広いサポートを行っています。

いつでも困ったときに頼れるパートナーとして顧問についてもらうことが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。

\相談してから契約を考えてもOK!/

行政書士の顧問契約とは?その内容と仕組みを解説

日々の“税務”に必要な専門サポートを受ける

CEOパートナー

会社を経営する場合、難しい法務の許可手続きや申請などを知識がないまま進めるのはとても大変です。

そんな時に専門家の助けが常にあれば、スムーズに進む手続きも多いので、行政書士との顧問契約をする手段が有効となります。

しかし、「行政書士との顧問契約って実際どんなことをしてくれるの?」「どのように契約するの?」など、多くの疑問を持つ方が多いと思います。

この章では、行政書士の顧問契約の概要やスポット契約との違い、どんな業務を頼めるのか、そして実際の契約書の雛形やチェックポイントについて、わかりやすく解説します。

行政書士の顧問契約とスポット契約の違い

行政書士に仕事を依頼する方法には、「スポット契約」と「顧問契約」の2つがあります。

スポット契約は、1回ごとの単発の業務を頼み、その都度費用を支払う契約方法のことです。

例えば、開業時に許認可申請のサポート、法人設立の書類作成など、専門家に頼みたい業務だけを単発で依頼したいのであればスポット契約の利用がおすすめです。

顧問契約の場合は毎月の月額を支払い、継続的に業務の依頼や相談が出来ます。

日常のちょっとした申請書や契約内容の確認等を法務の知識も交えて随時サポートを受けられるので法務のリスクや手間を減らしたい企業には顧問契約の方が安心できる場合も多いです。

顧問契約の主な業務内容

では、行政書士と顧問契約を結んだ場合にはどのような業務内容をサポートしてくれるのか、以下に具体的な例を紹介します。

- 各種許認可申請(営業許可、古物商許可、運搬許可など)

- 各種書類の作成、確認

- 公署への書類提出代行

- 法改正への対応

これらのサポートはオフィスに法務専任がいない中小企業やスタートアップにとっては、大きなサポートになります。

どんな業種やフェーズに向いている?

行政書士の顧問契約が特に役割を発揮するのは、許認可が必要な業種(建設業、運送業、風営法関連など)、創業で多くの法務に関する理解や契約が必要な時です。

また、定期的にスポット契約で行政書士を外注している場合、継続的なアドバイスを受けられるだけでなく、自社の理解をした特定の専門家がいる安心感があり、業務もスムーズに進みます。

行政書士との顧問契約書の雛形とチェックポイント

実際に行政書士と顧問契約を結ぶ際には、契約書を交わすのが一般的です。

業務内容が曖昧だと「ここまでやってくれると思ったのに」「追加料金がかかるなんて知らなかった」などの不満から、複雑なトラブルになりかねません。

可能であれば雛形をもとに、対応範囲や連絡手段、相談の対応時間など具体的に記載しておくのがおすすめです。

こちらのリンクより、顧問契約書の書き方で契約書にはどのような内容を記載するかを参考に見ることができます。

契約書に明記する内容として、以下のポイントには特に注意して内容を定める必要があります。

- 対応業務の範囲:範囲外業務も可能であれば明記

- 報酬:金額や支払方法、振込手数料など

- 契約期間:解約時の条件、更新方法など

- 損害賠償:損害賠償の範囲、免責など

契約に外せない条件はあらかじめ自社で事前に話し合う必要があります。

料金相場と他士業との違い

日々の“税務”に必要な専門サポートを受ける

CEOパートナー

では実際、契約にはどのくらいの料金がかかるのか気になりますよね。

依頼する内容によって料金は変わってきますが、おおよその相場を以下にまとめましたので参考にしてください。

契約前には必ず見積もりを出し、合意の下で契約をするので、あとから不満やトラブルが生まれないように契約前にしっかりと確認しましょう。

また、弁護士や社労士、税理士など、よく耳にする専門家とはどのような業務内容の違いがあるかをご存知ですか?

なんとなくは知っているけど、はっきりとは理解できていない人も多いと思います。

これらを知っておくことで、必要に応じたサポートを受けられますので、この章で士業の違いについても理解を深めましょう。

行政書士の顧問契約の相場

前述したとおり、行政書士の顧問契約にかかる料金は契約内容によって変わることが前提ですが、一般的には個人の場合は月額1~5万円、企業の場合は5万から15万程度が相場の料金といわれています。

一見高く感じますが、スポット利用の場合には業務ごとの定額性や、業務別で料金がかかることが多く、何度か利用するのであれば顧問契約のほうが安く済む場合もあります。

スポットで業務ごとの料金がかかる場合の相場は

- 飲食店営業許可申請 3万〜6万

- 契約書の作成 2万〜5万

- 法人設立手続き 10万〜15万

といったように、単発でも場合によっては費用がかさむので、どのような内容で利用したいかが重要です。

弁護士、社労士、税理士との違いは?

「士業」と呼ばれる専門家が多くいますが、その中でも行政書士と混同しやすいのが弁護士、社労士、税理士です。

法務、書類手続き、申請代行など、同じような業務内容に思われがちですが、それぞれに得意分野があります。

行政書士は「官公署への書類提出」や「許認可申請」が得意な専門家です。

法人設立や相続関連にも強く、法に基づいた書類作成や行政手続きの相談などが中心の業務です。

弁護士は「法律トラブルの対応」や「契約書のチェック・作成」など、法律全般に強い専門家です。

取引先とのトラブルやクレーム対応、社内のハラスメント問題など、経営に関わるリスクを未然に防ぎたいときにも頼れる存在です。また、訴訟に発展した場合には代理人として対応してくれるのも弁護士ならではの強みです。

顧問料は月5〜10万円前後が一般的で、他士業と比べるとやや高めですが、法的リスクへの備えとして検討する価値は十分にあります。

社労士は社会保険労務士の略で、その名の通り「社会保険」や「従業員の労働に関すること」が得意な専門家です。

労働基準法や給与計算はもちろん、従業員を雇用する際の困りごとがあれば一緒に解決してくれる強い味方です。

顧問料は1〜5万円が相場で、行政書士とあまり変わりません。

税理士は「税務の申告」や「節税などの税に関するアドバイス」が得意な専門家です。

税務処理や決算は専門家でないと難しい部分があるので、税理士が代行してくれることで経営側は運営に専念することが出来ます。

顧問料は月1〜5万円前後が一般的ですが、売上規模が大きな企業の場合には5〜10万円程度かかる場合もあります。

複数士業と契約をするケースもある

企業が成長していくと、1人の士業だけでは対応しきれない場面も増えてきます。

たとえば、行政書士に許認可手続きを依頼しつつ、税理士に会計処理をお願いしたいなど、複数の士業を並行して顧問契約するケースも少なくありません。

顧問契約をするための顧問料のコストに配慮をしつつも、申請や書類作成等の効率化を加味し、どのようにビジネスパートナーを決めていくかは企業内でもじっくり検討してください。

\補助金,助成金のプロ・行政書士法人を即日紹介/

※フォーム送信後5~10分でお電話を差し上げます

行政書士との顧問契約のメリットとデメリット

日々の“税務”に必要な専門サポートを受ける

CEOパートナー

他の士業との違いもはっきりしたところで、行政書士と顧問契約をするメリットとデメリットについてもう少し掘り下げてみましょう。

今現在の会社のフェーズや、どのようなサポートが必要かを踏まえ、行政書士との契約の必要性を検討するのに役立ててください。

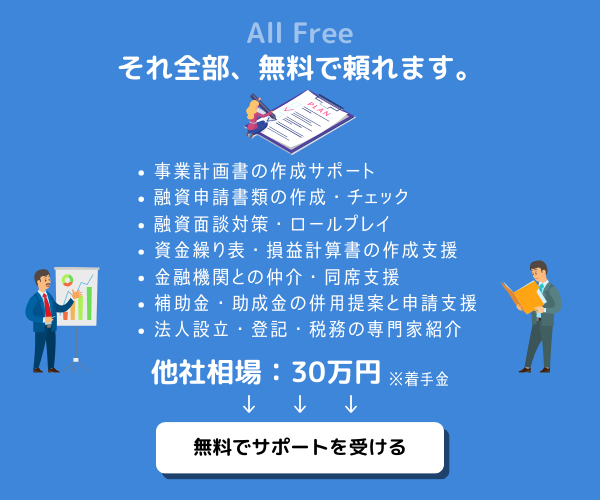

【当サイト限定】専門家紹介までは完全無料の徹底サポートです

無料で即日、税務など経営サポートに詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。

自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。

顧問契約のタイミングを逃さないで!

行政書士にはどこまで相談できるの?

行政書士に相談できるものは基本的に官公署とのやり取りが絡むものです。

特に創業時に官公署に申請すべき許認可書や、会社設立の定款作成、助成金や補助金のサポートなどは行政書士に相談する事ができます。

また、最新の法改正などに詳しく、法務に関する疑問も行政書士の守備範囲です。

税務や労務には直接関わることが出来ないので、前章に合った通り、それぞれの専門家に相談する必要があります。

「行政との橋渡し役」ということをベースにし、自身の相談したいことが行政書士の管轄内なのかを判断してください。

\補助金,助成金のプロ・行政書士法人を即日紹介/

※フォーム送信後5~10分でお電話を差し上げます

行政書士の顧問契約のメリット

行政書士との顧問契約をする最大のメリットは、日常業務で発生する面倒な手続きや官公署への提出書類をすぐに相談、代行してくれる安心感があることです。

スポット契約でも単発の依頼は受けてくれますが、顧問契約していればよりスピーディに柔軟に対応してくれるのが便利です。

スポット契約は依頼する業務がすでに決まっている場合には良いかもしれませんが、利用する回数によっては顧問契約のほうが安く済む可能性もあります。

また、許認可書の提出期限なども管理してくれるので業務上の手続きに関するミスがなくなることで正確性が上がるのは大きなメリットです。

行政書士の顧問契約のデメリット

行政書士と顧問契約を結ぶ際に、まず理解しておくべきなのは、行政書士には明確な業務範囲があるため「何でも相談できるわけではない」という点です。

たとえば、労務・税務・裁判関係の対応には、それぞれ社労士・税理士・弁護士など、他の士業との連携が必要になります。

また、相談頻度が少ない企業にとっては、月額費用を払って顧問契約を結ぶよりも、必要なときだけ依頼する「スポット契約」の方がコストパフォーマンスが高い場合もあります。

行政書士が力を発揮するのは、許認可業務や官公庁対応など特定のニーズがある場面です。

とりあえず専門家がいれば安心、という曖昧な理由で顧問契約を結ぶと、かえって無駄になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

自社に合った行政書士を選ぶために

日々の“税務”に必要な専門サポートを受ける

CEOパートナー

以上のことを踏まえて、「自社には行政書士との顧問契約が必要である」という判断をした場合、覚えておくべきポイントがいくつかありますので、以下にまとめました。

長くビジネスを並走してくれるパートナーを選ぶために、大事なポイントを抑えて後悔しないようにしましょう。

信頼できる行政書士を選ぶポイント

まずはもちろん、顧問契約をするのであれば「信頼できる相手かどうか」がいちばん重要なポイントです。

そのためにチェックすべきポイントは、

- 自社の需要と合っているかどうか、自社の業界知識に強いか

- 業務範囲や契約内容が明確か

- 過去の実績はどうだったか

- コミュニケーションが円滑で丁寧か

これらのポイントはもちろんですが、質問したときの返事がしっくりくるか、話していて違和感が無いかなど、自分自身の直感で合う合わないの判断も必要です。

ビジネスパートナーとして一緒に過ごすことになるので、「この人なら大丈夫だ」という確信が持てるまでじっくり選びましょう。

\補助金,助成金のプロ・行政書士法人を即日紹介/

※フォーム送信後5~10分でお電話を差し上げます

スポット利用で行政書士との相性を見極める

いきなり顧問契約を結ぶのではなく、まずは単発の「スポット契約」で依頼してみるのも有効な選択肢です。

例えば、契約書のチェックや許認可の申請代行などをお願いしてみて、対応スピード・コミュニケーション・業務の正確さを確認しましょう。

相性の良い行政書士であれば、業務の進行がスムーズになり、自然と顧問契約への移行が検討しやすくなります。

お試し感覚で依頼してみるのもリスクを抑えるポイントです。

顧問契約を見直すタイミングとは?

顧問契約は一度結んだら終わりではなく、定期的な見直しが必要です。

たとえば、自社の事業フェーズが変わった(上場準備や新規事業開始など)、行政書士の対応範囲が物足りなく感じてきた、などといったタイミングでは、契約内容や顧問契約をする行政書士の見直しを検討すると良いでしょう。

契約期間の終了時だけでなく、必要に応じて柔軟に契約を見直す意識を持つことが、よりよい法務体制づくりにつながります。

そのためにも解約時の条件はお互い納得のいく内容であるように確認しておくことが大切です。

まとめ

行政書士との顧問契約は必須ではありませんが、スポット契約で利用する頻度や業種によって顧問契約の方がいい場合があります。

自身の会社の状況やフェーズを理解して判断してください。

また、行政書士には役割が決まっているので、必要なサポート内容によっては他仕業との並行契約も必要になるかもしれません。

行政書士との顧問契約を結ぶことで、法的なリスク管理ができますが、税務面でも強力なサポートを受けることがビジネスの成長には不可欠です。

CEOパートナーは利用者のビジネスに最適な行政書士を紹介し、補助金や助成金の申請など、行政面での最適なアドバイスが出来るようにマッチングしてくれます。

気になる方はまずは無料相談から始めてみてください。

コメント