創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

個人で事業を続ける中で、「そろそろ会社を設立した方がいいのでは?」と考えるタイミングが訪れることがあります。

特に売上が安定してきた場合や、取引先から法人化を求められた場合など、一人での会社設立を検討する理由はさまざまです。

本記事では、一人で会社を設立する際の流れと、会社設立のメリット・デメリットを詳しく解説します。

「会社設立を考えているけれど、何から始めればいいのか分からない」 という方は、ぜひ最後までご覧ください。

CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。

事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。

創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。

\相談してから融資を考えてもOK!/

一人で個人の会社を設立する手順!

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

いざ一人で会社を設立するとなると、書類の作成や届け出など、多くの手続きが必要となってきます。

なんとなく難しそうですよね…。でも大丈夫です!

ひとつひとつ順番に準備していけばいいのですから。

以下の記事を参考に準備を進めてみてください。

会社概要を作成する

会社を設立するにあたって、まずは基本事項を決める必要があります。

会社設立の際に必要不可欠な「定款」に記載する重要な項目となるため、以下についてしっかり決めていきましょう。

- 会社形態

- 会社名

- 本社所在地

- 資本金

- 設立日

- 会計年度

- 事業目的

- 株主や役員の構成など

法人用の印鑑と印鑑届出書を準備する

次に会社の代表印を作成して法務局に印鑑届出書を提出します。

登録することで法的効力が発生し、実印として使えるようになります。

法人用の実印は、登記簿謄本などの重要な書類に押印する際に使用されます。

但し、2021年2月15日に法改正が行われ、オンラインで設立登記を行う際は印鑑の届出が任意となりました。

オンラインでの設立登記を行う場合は、印鑑の届出は必須ではありませんが、法人用の実印は今後の会社運営にとって作成しておいたほうが望ましいでしょう。

- 会社の代表印を作成

- 印鑑届出書を作成

- 法務局へ作成した印鑑届出書を提出

(※但し、オンラインで設立登記を行う場合は印鑑届出は必須ではない)

定款を作成する

会社を設立するためには、定款の作成が必須です。

定款(ていかん)とは、会社の組織や運営などを定めた基本ルールです。

商号・事業の目的・本社所在地・資本金などの会社の基本的な項目がまとめられます。

定款に記載されていること以外の活動を行うことはできないため「会社の憲法」とも呼ばれます。

定款が作成できたら、本店所在地にある公証役場に定款を提出し、認証を受けます。

資本金を支払う

公証役場で定款が認証されたら、資本金の払込を行います。

資本金の振込先は会社設立登記前のため、出資者自身の個人口座です。

資本金は1円から申請可能ですが、極端に少ないと資本金が足りなくなる可能性が出てくるほか、世間からの信用にも影響してきます。

初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度は用意しておくのがよいでしょう。

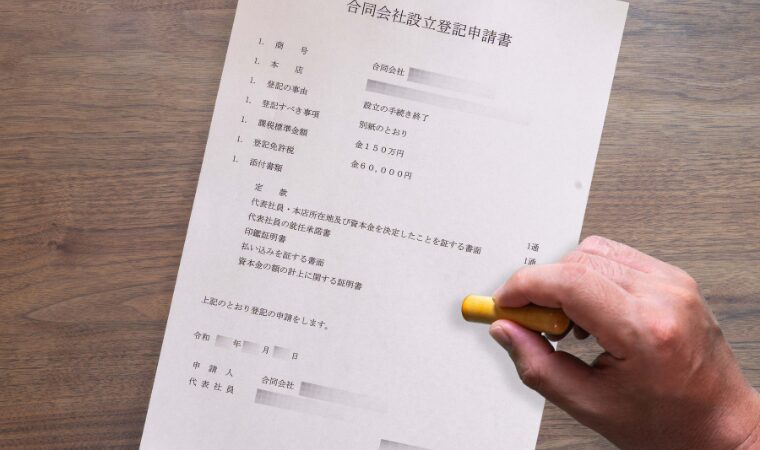

法人登記を行う

今までの手続きや書類の準備が完了したら、いよいよ法務局へ登記申請を行います。

法務局へ持参するものは以下の通りです。

- 設立登記申請書

- 定款(謄本)

- 登録免許税納付用台紙

- 発起人決定書

- 代表取締役の就任承諾書(取締役が1人のみで、代表取締役を兼務している場合は不要)

- 取締役の就任承諾書

- 監査役の就任承諾書(監査役を設置しない場合、提出は不要)

- 取締役の印鑑証明書

- 印鑑届書

- 出資金の払込証明書(資本金の払込みを証明するため、併せて通帳のコピーも必要)

- 登記すべき事項を記録・保存した別紙、記録媒体

一人で個人の会社を設立するメリット

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

今後も個人事業主でやっていくか、それとも会社を設立するかどうか決めかねている方がいるかもしれません。

いざ会社を設立となると、さまざまな手続きや費用も発生するため、難しく思うかもしれませんが、会社を設立することによって個人事業主にはなかったメリットが生じます。

一人で会社を設立するメリットは以下の通りです。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです

無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。

自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。

資金調達のタイミングを逃さないで!

社会的信用が上がる

会社を設立する最大のメリットは信用度の向上です。

会社を設立すれば、商号・住所・資本金といった情報が登記されることにより、個人事業主よりも社会的信用度が上がります。

企業によっては業務提携などは法人だけしか取引しないところもあるので、受注できる仕事の幅が広がります。

資金調達がしやすくなる

社会的信用度の向上は、資金調達のしやすさにもつながります。

個人事業主を対象としていない融資や助成金を受けやすくなり、借入できる金額が増えます。

そのため事業を成長・拡大させやすくなります。

また、個人事業主と違って法人は、財産管理の厳格さを求められるので、損益計算書と貸借対照表の作成が必要となるため金融機関も融資判断がしやすくなります。

急を要する資金調達に適した手段の一つ「ファクタリング」も、会社を設立されていたほうがスムーズに活用できるケースが多いです。

節税効果が期待できる

個人事業主と会社では支払う税金に違いがあり、個人事業主が支払う所得税は超過累進課税となるため、所得が増えれば増えるほど税率が上がっていきます。

法人税は事業年度に得た課税所得に一定の税率を乗じて計算するため、所得が大きくなればなるほど法人税の支払いのほうが節税効果が高まります。

また、個人事業主と会社では、認められる経費が異なります。

個人事業主は経費と認められる範囲が少なめですが、会社では会社の支払いを個人がすることはないために経費として認められやすく、自宅兼事務所のほか、自動車や生命保険料・退職金などは、法人で経費にしたほうが節税面でのメリットが高くなる可能性があります。

個人資産を分けて管理できる

法人の場合は、銀行口座は法人所有となるため、会社の代表者が亡くなっても法人名義の銀行口座が凍結されることはありません。

個人事業主の場合は、会社の銀行口座であったとしても個人所有とみなされます。

そのため事業主が亡くなると銀行口座が凍結される恐れがあります。

また、法人の場合相続税はかかりませんが、個人事業主の財産は個人所有扱いとなるので、事業主が亡くなると、財産を相続した者に相続税が課されてしまいます。

\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/

一人で個人の会社を設立するデメリット

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

上記から、会社設立にはメリットが多いことは理解できましたが良いことばかりではありません。

もちろん、注意すべきデメリットも存在します。

会社を設立するデメリットについての情報をみていきましょう。

設立費・維持費がかかる

会社を設立するためにはコストがかかります。

個人事業主は開業届の提出だけで済みますが、会社を設立するとなれば定款の作成や登記申請が必要です。

株式会社であれば、会社を設立するだけでも定款認証費用と登録免許税で約20万円は必要です。

会社を存続しているだけでもコストがかかることを知っておきましょう。

設立費用の詳細や節約のしかたについては、次の記事をぜひ参考にしてみてください。

社会保険の加入が必要

法人化すると会社が社長ひとりであっても、健康保険と厚生年金保険の社会保険への加入は義務です。

国民健康保険と国民年金に加入する場合に比べて高額になり、会社と本人が折半する形になります。

従業員がいる場合には、社会保険料の負担がかかります。

会計処理が必要になる

個人事業主とはちがい、会社組織にした場合、ルールに則った会計処理が必要となってきます。

社会保険や労働保険の手続きも経常的に発生することも考えておかなければいけませんので、事業規模によっては複雑な会計処理業務は専門家に任せたほうが無難です。

\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/

会社の資産は自由に使用できない

会社のお金と個人のお金は分けて取り扱う必要があるため、たとえ会社の代表者であっても会社のお金は自由に使うことはできません。

また、ハイリスクな投資を未承認で行う場合や、勝手に役員報酬を上げることはできないこととなっており、法人の場合は、取締役会や株主総会などで承認を得ることが必要です。

株主総会の開き方などは次の記事を参考にしてみてください。

個人事業主から法人化するには?

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

個人事業での事業が軌道に乗ると、ゆくゆくは法人化について検討する方もいると思います。

しかし、法人化するには作成しなければならない書類が多く、手続きに関しても難しい面が多いです。

そこで今回は、法人化の際に必要な手続きについてみていきましょう。

通常の会社設立を行う

まずは通常の会社設立の手続きを行います。

1章にて前述の各項目(会社概要の作成・法人用印鑑の作成と印鑑届出書の準備・定款作成・資本金の支払い・法人登記)を参考にしてください。

個人事業を廃業する

会社設立ができた後に、今度は個人事業の廃業手続きを行います。

管轄の税務署に「廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出します。

青色申告をしていたのであれば「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、従業員を雇っていた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」も提出します。

個人事業を廃業しても、最後の年の確定申告は必要ですので、廃業した翌年の確定申告を行うのを忘れないようにしましょう。

法人化1年目は、個人事業主の事業所得に加え、法人化後の役員報酬をもとにした給与所得の2種類の申告が必要です。

法人による決算のやり方については、直前になって焦らないためにも、次の記事で事前に把握しておきましょう。

資産・負債を引き継ぐ

事業に関わる資産や負債を設立した法人に引き継ぐ手続きを行います。

資産の移行には、「売買契約」「現物出資」「賃貸契約」の3つの方法があり、それぞれ手続きや税法上の取り扱いなどが異なりますので注意しましょう。

また、法人に債務を移行する方法には2種類あり、設立した法人が個人事業主と共に債務引受する「重畳的債務引受」と、法人単独で債務を引受する「免責的債務引受」があります。

尚、廃業時の確定申告は廃業の翌日から3ヶ月以内に行う必要があるので忘れずに!

各許認可の名義を変更する

個人事業主の名義で契約している事務所や店舗、その他ツールなどは、当然ですが全て法人名義に変更する必要があります。

廃業した個人事業主名義の契約が残っていると不信感を抱かれてしまう恐れもあるため、法人化したらすぐに手続きを行いましょう。

一人で個人の会社を設立する注意点

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

1人で会社を設立する際に、事前に知っておくべき注意点があります。

円滑に手続きができるよう、以下に挙げる注意点を参考にしてみてください。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです

無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。

自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。

資金調達のタイミングを逃さないで!

健康保険や厚生年金の加入義務が生じる

法人では、一人社長の会社であったとしても、原則として社会保険への加入義務が発生します。

今まで個人事業主として加入していた、国民健康保険や国民年金から、法人化したら社会保険に切り替える手続きが必要です。

会社を設立したら年金事務所に届出を行いましょう。

役員報酬を決める際は慎重に行う

役員報酬を決める際は慎重に行わなければいけません。

役員報酬は定款または株主総会の決議によって定めるとされています。

そのため社長が勝手に決めることはできません。

また、役員報酬が高いと社長個人としての所得税が高くなり、少ないと会社にかかる法人税が高くなってしまいますので、法人と個人の納税額のバランスを取ることが大切です。

役員報酬を決める際には、税理士などの専門家に相談するほうが無難でしょう。

また、役員報酬は人件費の一部として、創業融資を活用することができます。

創業融資を予定している方は、ぜひ次の記事をご覧になってください。

経費の扱い方を理解する

法人と個人事業主では、経費として扱える範囲が異なります。

法人の場合、経営者が会社から受け取る役員報酬は、所定の要件を満たせば経費とみなされます。

役員報酬を経費として計上できれば、法人税の課税対象にはならないので節税メリットは高くなります。

また、生命保険料の一部や出張の日当なども経費として扱えます。

会社の相続を検討しておく

一人で会社を運営している場合、社長である自分自身が病気や死亡などで会社の経営が危うくなる恐れがあります。

万一に備え、会社の相続をどうするかについても税理士などの専門家に相談して決めておくと安心です。

また、経営者向けの生命保険などへの加入などを検討しておくのもいいかもしれません。

近年では、M&Aなど事業承継を後押しする支援制度や融資制度などが整えられています。

次の記事を参考に、頭の片隅に置いておくとよいかもしれません。

まとめ

今回は、初めて会社設立を考えている方向けに、一人で会社を設立する際の流れと、会社設立のメリット・デメリットを詳しく解説していきました。

順番に本記事に書かれていることに沿って進めていけば良いのですが、会社概要や定款のなどの書類作成や手続き方法など、一人では難しいことが多いかもしれません。

特に税金や保険などに関しては専門家に相談したほうが、スムーズに進むでしょう。

【CEOパートナー】では、会社設立に関するあらゆる不安や悩み、主に資金調達面での相談ができます。

事業規模などにもよりますが、高額の資金調達を検討する必要のある方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

コメント