「会社設立はどんな流れでするのが正解?」

会社設立と一言で言っても何をするべきなのか、何が正解なのかわからないことばかりだと思います。

かく言う私も最初はどんな流れでするのかわからず右往左往していました。

2006年に会社法が改定され、会社設立のハードルは以前に比べて下がりましたが会社設立は難しいというイメージが根強く残っています。

確かに多くの手続きや届け出が必要ですが、流れなどをしっかり把握すればそう難しいものではありません。

そこで本記事では会社設立の流れを詳しく解説していきます。

「会社設立ってどんなメリットがあるんだろう」

と疑問に思っている方もいらっしゃると思いますがご安心ください。

会社を設立して得られる5つのメリットについてもご紹介していきます。

記事の最後には会社設立経験者である私がよく聞かれた質問に対してQ&A形式で答えていきますので会社設立を考えている方はぜひ参考にしてください!

CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。

事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。

創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。

\相談してから融資を考えてもOK!/

会社設立の大まかな7つの流れ

先ずは会社設立の大まかな7つの流れについてご紹介していきます。

流れを知らなければ会社設立は難しいです。

ですが裏を返せば、流れがわかれば会社設立はできます。

会社設立したいのであればまずはその流れについて把握しておきましょう。

STEP1 設立費用の用意

会社設立にはある程度の費用が必要になります。

株式会社だと設立に約24万円、合同会社だと約10万円の費用がかかります。

その費用がなければ会社設立はできません。

会社形態によって必要になる費用が異なるので事前に把握が必要です。

株式会社の場合の費用の割り振りは以下の通りです。

- 定款用印紙代 40,000円

- 定款の謄本手数料 約2,000円

- 定款の認証手数料 30,000円~50,000円

- 登録免許税 約150,000円

STEP2 商号の決定

商号とは会社名のことです。

この名称は会社設立の際に正式に登記簿に記載される名称になります。

使える文字が限られていたり、特定の団体を連想させるような名称はつけることができません。

類似した社名も付けることができないので注意が必要です。

商号は会社の顔とも呼ばれるものなので親しみやすいものであったり、自身の会社に対する思いを込めて決定しましょう。

STEP3 事業目的の決定

会社がどのような事業をどの範囲で行うか明示したものを事業目的と呼びます。

この事業目的はこの後に作成する定款に関わってくるので必ず決定しましょう。

定款に書かれていないことは事業として行うことができません。

なのでこの段階では将来やりたいことなども含めて広い範囲で考えておくことをおすすめします。

あまりにも関連性のないものや、事業が多すぎると一貫性のなさで怪しまれることもあるので注意してください。

STEP4 実印の作成及び印鑑証明書の発行

会社設立には発起人や代表取締役の実印とその印鑑証明書が必須です。

実印はシャチハタのようなゴム製の大量生産されたものは基本的に認められません。

必ずお店で印鑑を作成しましょう。

印鑑を作成する際には以下に注意してください。

- 作成した印鑑の氏名が住民票に登録されているものであること

- 1辺の長さ1cmを超え、3㎝以内に収まる大きさであること

- 印影がはっきりしていること

- 外枠があること

実印が作成できたら印鑑証明書の発行です。

住民票のある自治体で印鑑の登録をします。

登録が終わったら印鑑登録証(カード)を受領し、その印鑑登録証(カード)を使って印鑑証明書を発行します。

印鑑証明書には期限があり、発行から3ヶ月程度と定められているので注意してください。

STEP5 定款の作成

会社設立において一番の肝となるのがこの定款(ていかん)です。

定款とは「会社の法律」とも呼ばれる会社の根本となる重要なものです。

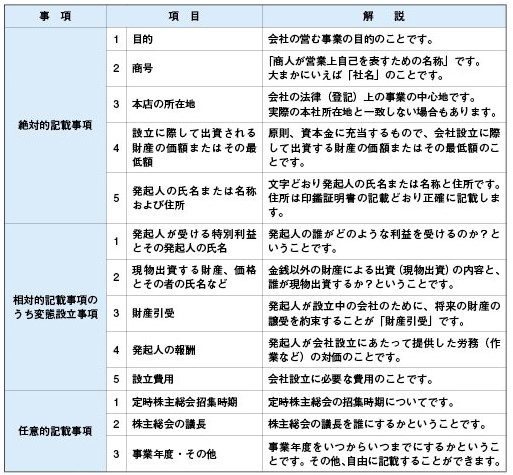

定款は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3項にからなります。

特に「絶対的記載事項」に関しては内容が1つでもかけていたら無効となってしまうので慎重に作成しましょう。

「相対的記載事項」や「任意的記載事項」はその絶対的記載事項を基に足りない部分を補強するものと考えると作成しやすいかと思われます。

2章で詳しくご説明しますのでぜひ参考にしてください。

STEP6 資本金の払い込み

定款が作成できたら次は資本金を払い込みます。

会社法が改正されてから資本金は1円からでも会社設立が可能となりました。

しかし、資本金は会社の大きさや信用度を表すものと言っても過言ではありません。

高ければ高いほど良いというものではありませんが低すぎるのはあまりおすすめしません。

資本金の目安は100万円~300万円と言われています。

最低でもこの目安の金額は資本金として用意しましょう。

STEP7 登記登録

登記登録を行うことで会社設立は完了となります。

登記登録に必要なものは以下の通りです。

- 登記申請書

- 登記免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙

- 定款

- 発起人の決定書

- 取締役の就任承諾書

- 代表取締役の就任承諾書

- 取締役の印鑑証明書

- 資本金の払い込みがあったと証明できる書面

- 印鑑証明書(法人印と個人印の両方)

- 「登記するべき事項」を記載した書面またはCD-R

登記申請は資本金を払い込んだ日から2週間以内に行う必要があるので注意が必要です。

また、登記登録を行った日が設立日になるので自身が設立日としたい日から逆算して準備を進めていきましょう。

会社設立で必要な6つの書類

前章にて会社設立の大まかな7つの流れについてご説明しましたが、本章ではその流れで必要となる書類ついて詳しくご説明していきます。

必要な書類を把握しておけばスムーズに事前準備をすることができます。

しっかりと把握しておきましょう。

定款

定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3項からなると前章でご説明しました。

この3項について詳しくご説明したいと思います。

- 「絶対的記載事項」

定款に欠かさず書き入れなければならないとされているのがこの絶対的記載事項です。

会社の憲法と呼ばれるからにはこの絶対的記載事項に漏れが生じた場合は定款が無効となり会社設立ができなくなってしまいます。

なのでこの絶対的記載事項は書き漏らしのないようにしてください。

- 「相対的記載事項」

会社を運営していると絶対的記載事項だけでは足りない部分がでてきます。

そんな時に必要なのがこの相対的記載事項です。

相対的記載事項は定款に記載していなくても無効となることはありません。

しかし、会社法で定められた記載が必要な事項になるので定款に記載せずに規則を作ってもその規則の効力が認められない事項になります。

- 「任意的記載事項」

定款に記載せずに規則を作ってもその効力が認められるものを任意的記載事項と言います。

この任意的記載事項は法律に反しない限り自由に規定することが可能です。

各事項の記載例を表にまとめたのでぜひ参考にしてください。

引用文献:J-Net21

発起人の決定書

発起人とは会社設立の企画から設立までの手続きを行い、資本金を出資する人のことを指します。

1人以上であれば人数に制限はありませんがあまりに多すぎると発起人同士で対立が生じる可能性があるので注意が必要です。

この発起人の決定は登記登録の際に使用します。

発起人の決定書に記載さするのは主に以下の通りです。

- 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

- 設立時発行株式と引換えに払込む金銭の額

- 成立後の株式会社の資本金の額に関する事項

- 発起人の住所、氏名、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式

- 設立時取締役の住所、氏名

- 当会社の本店の所在場所

- 決定事項を証するため、発起人の全員の記名押印

押印に関しては必ず実印でないといけないので事前に準備をしておきましょう。

設立時役員の就任承諾書

会社設立をする際には必ず事前に役員を定めなければいけません。

役員に就任したと証明するのにこの就任承諾書が必要となります。

就任承諾書は登記登録の際に添付する書類ですが、定款に設立時取締役及び設立時代表取締役の選任・選定の記載があり、尚且つこれらの者が発起人でもある場合は不要となっています。

就任承諾書の項目は以下の通りです。

- 日付

- 取締役の住所

- 取締役の氏名

- 会社名

- 取締役の押印(捨印も含める)

取締役の印鑑証明書

登記登録には取締役全員の印鑑証明書が必要となります。

前章でもご説明した通り実印でなければいけないので事前に準備しなければいけません。

また、印鑑登録ができていなければまずは印鑑登録を行う必要があります。

余裕のある内に印鑑登録だけでも行っておくと後が楽になります。

印鑑届出書

発起人や取締役の実印のほかに会社印も設立には必要になります。

会社印は自社の業務中に頻繫に使用する判子では見積書や請求書、領収書などに押します。

代表印を会社印として登録することも可能ですが、セキュリティ面を考えると会社印を別で用意することをおすすめします。

登録には実印同様、印鑑届出書が必要となりますので法務局で受け取ることができる用紙に記載事項を記入しましょう。

登記申請書

会社設立には登記登録が必須です。

株式会社を設立するなら「株式会社設立登記申請書」が必要になるなど会社形態によって使用する申請書が異なるので事前に把握しておきましょう。

申請書は法務局のホームページ(法務局:商業・法人登記の申請書様式)に各種申請書のテンプレートがあります。

そこに記載例などもあるのでそれを参考にしながら作成してください。

会社設立をする5つのメリット

「会社設立にはどんなメリットがあるのだろう」

と思っている方も少なくないでしょう。

中にはメリットがあるとは聞いたことがあっても具体的にどんなメリットがあるのかは知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本章では会社設立をする5つのメリットについてご紹介していきたいと思います。

メリット1 法人化することで節税ができる

会社設立のメリットでまず挙げられるのが節税です。

個人事業主であれば、自身の所得によって所得税の税率が変わってきます。

これを累進課税といい、最大で45%の税率となります。

しかし、法人は個人事業主とは異なり法人税が適用されます。

法人での所得が800万円以下なら15%、800万円以上なら23%と一定の税率となっています。

一定の所得を超えると個人事業主よりも法人の方が節税ができるのです。

その他にも個人事業主よりも経費にできる範囲が広いのでよい節税が可能となります。

メリット2 社会的信頼が得られる

会社を設立することで個人事業主よりも社会的信頼を得ることができます。

会社を設立するには多くの手続きと登記登録が必要になります。

それらを経て会社が法人格を持つことで信用性や安全性が高いと見なされるのです。

企業の中には法人でないと取引や契約をしない場合もあります。

その点を考えると個人事業主よりも法人の方がメリットが大きいと言えるでしょう。

メリット3 資金調達がしやすくなる

前項で社会的信頼が得られるというこをお伝えしましたが、その結果として融資が受けやすくなります。

社会的信頼は取引先だけではなく金融機関も重視しています。

信用のできる所には融資を行いますし、信用のできない所には融資は行いません。

長期的に会社を存続させるためにも、事業を拡大させるためにも融資は欠かせません。

メリット4 社会保険に加入できる

会社を設立すれば法人として社会保険に加入することができます。

健康保険や厚生年金、労災保険などに加入することで社員の福利厚生に整えることができ、能力の高い人材を集めやすくなります。

尚且つ個人事業主であれば自身で社会保険に加入しなければいけないのですが、法人であれば会社として社会保険に加入するので保険料を抑えることが可能です。

メリット5 決算月日を自由に設定できる

決算月日を自由に設定できるという点もメリットの1つです。

個人事業主は毎年1月1日から12月31日までの1年間で会計を行うことが定められているため決算月は12月となります。

ですが法人はその決算月日を自由に定めることができます。

これがメリットなの?と思う方もいらっしゃるかと思われますが、意外にも決算月日を自由に設定できるというのは大きなメリットなのです。

基本的にどの事業にも繁忙期が存在します。

その繫忙期に決算月日が重なると忙しい時期に面倒な処理が重なり場合によっては手が回らなくなってしまうこともあります。

しかし、繁忙期でない時期に決算月日を設定することができればそういった事態を回避することができるのです。

決済報告は会社にとって重要なものになりますので、決算月日は慎重に検討しましょう。

会社設立をする3つのデメリット

前章ではメリットをご紹介しましたが、メリットがあるということはデメリットも存在するということです。

そこで本章ではデメリットについてご紹介していきます。

メリットだけ知っていても上手くはいきません。

デメリットの方もきちんと把握しておきましょう。

デメリット1 設立にはお金がかかる

個人事業主であれば0円でも起業が可能です。

ですが会社設立となると話が変わってきます。

前章でもお話しましたが、会社設立には約24万円の費用が必要になります。

この費用が用意できなければ基本的に会社を設立するのは難しいと言えます。

デメリット2 事務的な負担が増える

個人事業主と法人の違いとして事務的な負担が挙げられます。

法人は個人事業主とは違って厳密に定められた会計ルールに則って会計処理をしなければいけません。

また、その他にも税申告や社会保険など様々な手続きを行う必要があります。

税理士や社労士などに任せれば事務的な負担は減りますが金銭的な負担は増します。

これらの負担は個人事業主にはないものなので会社を設立するデメリットの1つとして挙げられます。

デメリット3 どれだけ赤字でも納税義務が発生する

会社を設立すると法人住民税の支払いをする必要があります。

これは例え赤字になったとしても必ず納税しなければいけないものになります。

法人住民税の一部が資本金額に応じて課税される仕組みになっているので、東京都の場合は資本金1000万円以下、従業員50人以下だと毎年7万円の支払い義務が発生します。

会社を設立するのであればそのことも考えなければいけません。

会社設立経験者が答える!会社設立におけるQ&A

会社設立は大体の方が初めてだと思われます。

初めて何かをする時、ドキドキやワクワクもあると思いますが不安や疑問も少なからずあるのではないでしょうか。

本章ではそんな不安や疑問を少しでも解消するべく会社設立経験者である私がQ&Aの形式で色々とお答えしていきます。

会社設立に対して不安や疑問がある方はこちらの章を参考にして頂ければと思います。

Q1 設立費用はいくらかかる?

前章でもお話しした通り、会社設立には約24万円の費用がかかります。

では24万円あれば会社設立できるのかというとそれは少し違います。

設立費用 約30万円(代表印作成費等含む)

パソコン代 約30万円

インターネット回線 約15万円(固定電話の設置・回線も含む)

サーバー費用 約20,000円

名刺 約5,000円

企業ロゴ 約50,000円

レンタルオフィス 約80万円/年

ディスク 約20,000円(1台10,000円×2)

椅子 約16,000円(1脚8,000円×2)

ホームページ外注 約35万円

文具等 約10,000円

広告費 約30万

資本金 500万円

合計 約7,321,000円

上記は実際に私が会社を設立した際にかかった費用になります。

24万円程あれば会社設立できるのは確かですが、その他の準備等を含めるとそれだけでは足りません。

私の場合は自己資金では賄えなかったので融資を受けました。

融資は審査が厳しく、やらなければいけないことが多々あると聞いて少し腰が引けていたのですがCEOパートナーにお任せしたことで簡単に融資を受けることができました。

CEOパートナーは融資に必要な書類を代行して作成してくれたり、融資に対するノウハウを教えてくれるプロの税理士と無料でマッチングしてくれます。

そこで知り合えた税理士と会社設立後も顧問契約を結ぶことができたのでとても助かりました。

もしお金に関することでお悩みなのであれば一度CEOパートナーに相談してみてください。

Q2 何日で設立できる?

基本的に1日~2週間程度で会社設立は可能です。

準備などを合わせるともっとかかると思いますが、会社を設立するだけなら1週間程度で出来てしまいます。

会社設立代行会社の中には最短1日で可能なところもあるので実際は自身の予定などに合わせて動く形となります。

Q3 設立は代行会社に頼んだ方がお得?

代行会社はピンキリなのでなんとも言えないのですが、何を重視するのかでお得かどうかが異なるなと感じました。

最短で設立したいのか、とにかく安く設立したいのか、サポートを求めるのかなど様々です。

設立代行会社を比較した記事がありますのでそれを参考に自身が何を重視するのかを考えてみてください。

Q4 株式譲渡制限はつけるべき?

株式会社の設立を考えている方に株式譲渡制限はつけるべきかどうかよく聞かれました。

株式譲渡制限とは、それを設けることで勝手に自社の株式を他人に売られないようにすることができる制限のことです。

株式を所有している株主は会社の運営に参加することができます。

このことを「経営と所有の分離」といい、株式会社最大の特徴なのですが気を付けなければいけいない点があります。

株式譲渡制限を設けずにいると会社にとって不都合な人に多くの株式を買われてしまう場合があります。

会社の決定権は株主なので、結果として自身の不都合な人に会社を乗っ取られてしまう、というような可能性があるのです。

それらの問題を防ぐためにもこの株式譲渡制限は設けるべきだと私は思います。

定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない」という規定を加えておくことで株式譲渡制限会社になることができるのでご検討ください。

Q5 設立した後は何をすればいいの?

会社設立ができたらそれで終わりというわけではありません。

設立が完了したらその後は多義にわたる申請書の提出をしなければいけないのです。

申請しないことで自身にとって不利益を生じてしまうものもあります。

何をいつまでにしなければいけないのかをきちんとスケジュール管理して把握しておきましょう。

会社設立後にしなければいけないことがこちらの記事でまとめてありますのでぜひ参考にしてください。

失敗したらどうすればいい?3つの原因とその解決方法

会社設立を考えている人からよく聞かれたのが「失敗したらどうすればいいの?」や「失敗しない方法はある?」でした。

私も最初は「失敗」にすごく敏感で不安だったのを覚えています。

そこで本章では失敗の原因やその解決方法についてご紹介していきたいと思います。

私が多くの経営者を見ていて感じた失敗の原因は大きく分けて以下の3つです。

- 資金に関する問題

- 事業計画の見込みの甘さ

- 重要な申告漏れ

それでは1つずつ見ていきましょう。

原因1 資金に関する問題

1つ目の資金に関する問題ですが、失敗の原因として最も大きいのがこの資金の問題です。

資金が足りず会社をたたまざるを得ないなんてことはよくあります。

融資や補助金などをうまく活用してその場しのぎではなく、何十年後をも見据えた資金調達が必要です。

また、お金に関することは基本的にきちんとした知識のある人に任せることをおすすめします。

社内のお金の流れを把握することが何よりも大事なのですが、隅から隅までを1人で見るのは骨が折れます。

そんな時はお金の専門家である税理士などをうまく活用していきましょう。

原因2 事業計画の見込みの甘さ

2つ目の事業計画の見込みの甘さは経営する上で致命的とも言えます。

売上の見込みが甘かったり、目先のことしか考えていないとなりますと会社を設立しても失敗する可能性が大きいです。

事業計画を練る際は市場調査を徹底的に行ってください。

SWOT分析やビジネスモデルキャンバスなどを活用するとより細密な事業計画を練ることができます。

また、ニーズに合った戦略を意識するだけで集客率が変わってきます。

「どこに住んでいる人」に「どんな人」に「どういった志向のある人」に商品を購入してほしいのか「地理的」「人的」「心理的」を意識して戦略を練っていきましょう。

原因3 重要な申告漏れ

3つ目の重要な申告漏れは税金に関する大きな損失を生み出す原因とも言えます。

会社を設立してから3か月以内に税務署に提出しなければいけない「青色申告の承認申請書」は提出するだけで優遇措置が施されます。

特に「赤字を10年繰り越して将来の利益と相殺できる」という措置は会社設立した人にとって心強いものです。

これがあるかないかで場合によっては数百万円以上の節税が可能になります。

会社を設立することに集中しすぎて忘れがちになってしまいますが忘れずに提出しましょう。

まとめ

会社設立の流れは以下の7つです。

- 設立費用の用意

- 商号の決定

- 事業内容の決定

- 実印の作成及び印鑑証明書の発行

- 定款の作成

- 資本金の払い込み

- 登記登録

この流れの通りに行えば会社は設立できます。

事前に流れや必要書類を知らないと会社設立が遅れてしまったり、そもそも会社を設立するまでにいかないなんてこともあり得ます。

必ず流れや必要なものなどを把握してきましょう。

必要なものなどをリストアップして、スケジュールを組んでみると実際の動きなどが想像できるかと思いますので是非やってみてください。

また、設立代行会社や税理士などを活用するのも1つの手です。

1人では難しいことも専門家に任せてしまえば簡単で確実にできるので専門家に頼ることも検討した上で物事を進めていきましょう。

皆さんの成功を心より願っています!

CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。

事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。

創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。

\相談してから融資を考えてもOK!/

コメント

コメント一覧 (10件)

[…] 会社設立にあたって設立前もやることが多いですが設立後も意外と多くのやるべきことがあります。 設立前は法人登記や役員を決めたりする人選、資本金を決めたりなどのどちらかというと会社内での決めごとなどが多いです。 しかし会社設立後は届出や様々な許可申請など外部への提出などがメインのやるべきこととなります。 また意外と忘れがちなことや個人事業主から法人成りでやるべきことなど、今回は会社設立後にやるべきことを詳しく説明していきます! 是非この記事を読んでストレスなく設立後のやるべきことを進めていってください。 […]

[…] 関連記事:会社設立の7つの流れを徹底解説!会社設立は難しくない! […]

[…] 関連記事:会社設立の7つの流れを徹底解説!会社設立は難しくない! […]

[…] 参考記事:会社設立の7つの流れを徹底解説!会社設立は難しくない! […]

[…] あわせて読みたい 会社設立の7つの流れを徹底解説!会社設立は難しくない! 会社ってどうすれば設立できるの?のお悩みの方も少なくないはず。本記事では会社設立の7つの流れにつ […]

[…] あわせて読みたい 会社設立の7つの流れを徹底解説!会社設立は難しくない! 会社ってどうすれば設立できるの?のお悩みの方も少なくないはず。本記事では会社設立の7つの流れにつ […]

[…] 会社設立の7つの流れを徹底解説!会社設立は難しくない! […]

[…] 会社設立の7つの流れを徹底解説!会社設立は難しくない! […]

[…] 但し、個人事業主であれば開業届の提出、法人であれば会社を設立した、事務所の賃貸借契約書を結ぶまでであれば、ここまでに要する期間は受給の対象となります。 […]

[…] あわせて読みたい 会社設立の7つの流れを徹底解説!会社設立は難しくない! 会社ってどうすれば設立できるの?のお悩みの方も少なくないはず。本記事では会社設立の7つの流れにつ […]