創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

創業後の資金繰りに不安を感じていると、創業融資の運転資金は果たして何ヶ月分借りられるのか?というのはかなり気になるトピックかと思います。

十分な金額を借入しておくことができなければ、せっかくの計画が金銭的に実現されず事業に悪影響を及ぼしてしまいかねません。

今回は創業融資の運転資金は何ヶ月分借りられるかというのはもちろん、あなたの事業に必要な運転資金の算出方法や、融資申請時の創業計画書への記入方法など、運転資金に関わる部分を詳細に解説していきます。

運転資金への不安はここでなくして、資金調達成功への第一歩を踏み出しましょう!

CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。

事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。

創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。

\相談してから融資を考えてもOK!/

創業融資の運転資金は何ヶ月分融資される?

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

実態を言うと業種や事業計画の内容によって異なる部分ではありますが、一般的に言われている平均的な月数分が存在します。

理由とともに、詳しく見ていきましょう。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです

無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。

自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。

資金調達のタイミングを逃さないで!

一般的には3ヶ月分が認めてもらいやすい

多くの金融機関では、創業融資の運転資金として、一般的には最初の3ヶ月分の運営に必要な資金を融資することが多いです。

3ヶ月という期間は、新事業が市場に適応し、初期の運営を安定させるために必要最低限の期間と見なされています。

融資される具体的な金額は、事業計画書に基づいた収支予測と運転資金の詳細な分析によって決まります。

例外ケース:製品開発など時間を要する業種

一方で、すべての業種が3ヶ月分の運転資金で足りるわけではありません。

特に製品開発を要する技術系のスタートアップ事業や研究開発が主体のビジネスモデルでは、市場への本格参入となる前に、長期間の資金支援が必要な場合があります。

例えば、医療機器や特定の高技術製品を開発する企業は、製品が市場に出るまでに数年を要することがあります。

このような場合、創業融資の枠組み内で、より長期間の運転資金を確保する特別な配慮が必要とされることがあります。

金融機関は、事業計画の持続可能性と将来性を評価し、運転資金の期間を延長することがあります。

\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/

創業時に必要な運転資金の算出方法

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

ここでは実際に、ご自身の事業にいくらの運転資金額が必要になってくるのか、その算出方法を解説していきます。

流れはざっくり、次の通りです。

- 必要な資金項目を収支計画へリストアップ

- 一ヶ月あたりの運転資金を見積もる

- 必要月数分を合計の運転資金として算出

実際の金額を把握することが、正しく創業融資を申請する近道です。見ていきましょう。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです

無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。

自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。

資金調達のタイミングを逃さないで!

必要な資金項目を収支計画へリストアップ

運転資金の算出を始める前に、事業運営に必要となるすべての資金項目を洗い出してリストアップすることが重要です。

運転資金の項目としては以下が挙げられます。

- 人件費:従業員の給与や外注費など。

- 賃借料:オフィスや店舗、工場の賃貸料。

- 原材料費:商品製造またはサービス提供に必要な材料や部品の購入費。

- マーケティング費:広告宣伝費やプロモーションに関わる費用。

- 公共料金:電気、水道、ガスなどの経常的な支出。

- その他運営費:通信費、交通費、備品購入費など。

これらの費用をリストアップして細かく内訳を確認することで、実際の事業運営に必要な資金の全体像が把握できます。

一ヶ月あたりの運転資金を見積もる

次に、上記でリストアップした各資金項目について、1ヶ月あたりにどれだけの費用が発生するかを見積もります。

これには、過去の実績や市場価格の調査、類似事業のケーススタディなどを利用すると良いでしょう。

また、もっと具体的に運転資金額の概算を出すときの式は次の通りとなります。

{売上債権(売掛金+受取手形)+棚卸資産(在庫)}-買入債務(買掛金+支払手形)

特に、初期段階では予想外の費用が発生しやすいため、ある程度の余裕を見ておくことも大切です。

必要月数分を合計の運転資金として算出

一ヶ月あたりの運転資金が見積もられたら、次に必要なのはその金額を事業が軌道に乗るまでの月数で乗じることです。

多くの創業計画では、初めの数ヶ月は収入が支出を下回ることが普通です。

したがって、事業が自己資金で運営できるようになるまでの期間(通常は3〜6ヶ月を見込むことが多い)の運転資金を確保する必要があります。

たとえば、一ヶ月あたりの運転資金が100万円と見積もられ、自己資金で運営可能になるまでに3ヶ月かかると予想される場合、必要な運転資金は合計300万円となります。

\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/

創業計画書への運転資金の書き方

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

創業融資を申込むには、金融機関への提出書類として創業計画書や事業計画書といったものが必ず求められます。

創業計画書や事業計画書には、融資希望額の裏付けとなるよう、運転資金の内訳などを詳細に記載する必要があります。

ここでは運転資金として記入すべき項目とそうでない項目の解説、そして実際の記入例をご紹介していきましょう。

運転資金として認められる・認められない項目

項目をしっかり把握しておかなければ、運転資金にならない資金についても含めた計画を立ててしまい、正しい事業計画になりません。

創業融資の獲得には正しい事業計画の提示が必要不可欠です。

認められない項目を記載してしまわないよう、一覧でチェックしましょう。

| 認められる運転資金の項目 | 認められない運転資金の項目 |

|---|---|

| 人件費(従業員の給料、アルバイト料金) | 設備投資(新しい機械の購入、大規模な改装) |

| 原材料費(製品製造または提供に必要な材料) | 資本金(事業の株式を購入する費用) |

| 家賃(事業所や店舗の賃料) | 敷金・保証金(賃貸物件の初期費用) |

| 公共料金(電気、水道、ガスなど) | 研究開発費(基本的な運転資金としては通常含まれない) |

| マーケティング費(広告宣伝費、プロモーション費用) | 既往借入金の返済(過去の借入金の返済は含まれない) |

| 保険料(事業関連の保険料) | 個人の生活費(事業主の私的な出費) |

| 日常の小規模な修繕費 | 権利金(事業を始めるための特許やフランチャイズ料) |

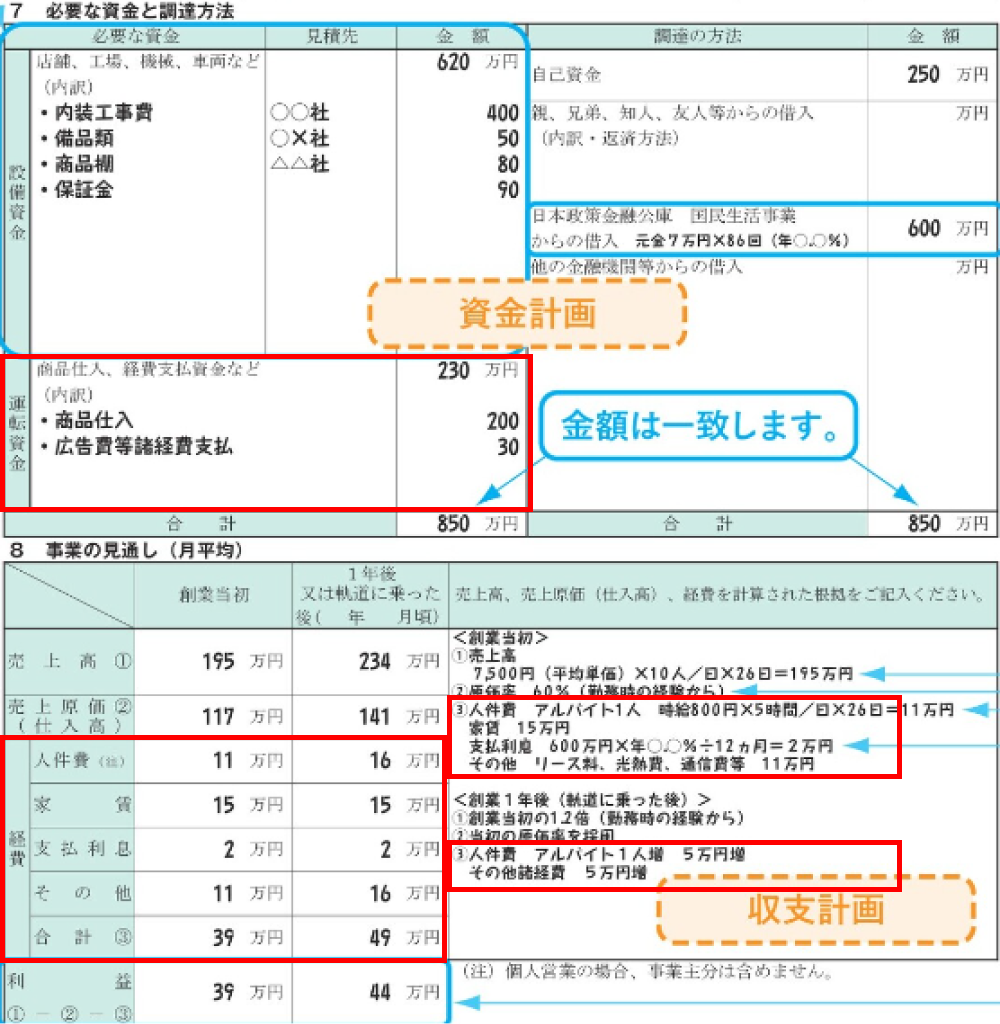

実際の記入例

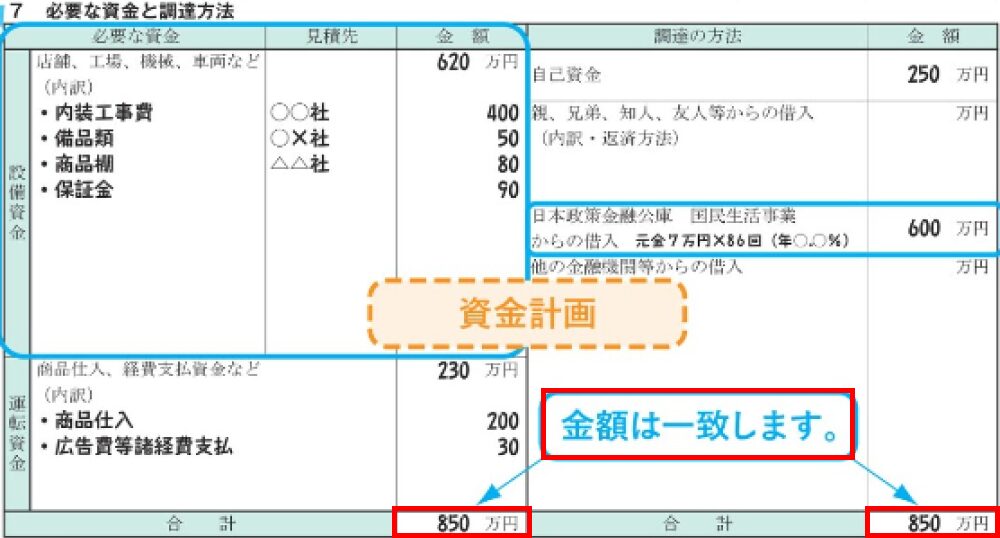

日本政策金融公庫の「創業の手引き」を参考に、創業計画書へ運転資金を記入する例を確認します。

赤枠で囲っている部分が運転資金について記入する部分となります。

記入時には、内訳を明確にすることがポイントです。

1ヶ月あたりいくらかかるのか、また何ヶ月分の計上であるかが審査担当者に伝わるように記入するのがポイントとなります。

創業融資で運転資金を申請するときの注意点

創業に必要な“資金調達”の専門サポートを受ける

CEOパートナー

創業融資を成功させるためには、運転資金の申請過程で細心の注意を払うことが求められます。

特に、申請書の記入方法や内容の整合性が、融資の可否に大きく影響するため、以下の点に注意して準備を進めましょう。

【当サイト限定】融資決定までは完全無料の徹底サポートです

無料で即日、創業融資など資金調達に詳しい税理士法人を紹介してもらえるのは正直、ここだけ。

自力で適切な専門家を探すのは効率的ではありません。

資金調達のタイミングを逃さないで!

記入は必要最低限の金額にする

運転資金の申請時には、事業運営に必要となる金額のみを記入することが重要です。

過剰な資金を申請すると、金融機関からの信用問題や返済能力に対する疑問を抱かれる可能性があります。

逆に、不足してしまうと事業が計画通りに進まないリスクがあります。

そのため、実際に必要な最低限の運転資金を精査し、その根拠をしっかりと計画書に反映させることが求められます。

「事業の見通し」欄との整合性を持たせる

3章にて創業の手引きを挙げて記入例を示したように、7「必要な資金と調達方法」に記入する運転資金は8「事業の見通し」欄の経費と整合性を持たせて申請しましょう。

8「事業の見通し」では事業の収益予測や市場分析の結果を受けた根拠を記入しますが、申請する運転資金が見通しと矛盾しないようにしなければなりません。

計画の信憑性を高めるためにも、実現可能な見通しを基に運転資金の額を設定することが大切です。

\プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介!/

必要資金と調達額の合計は一致させる

7「必要な資金と調達方法」の、「必要な資金」「調達方法」それぞれの合計金額は一致させる必要があります。

合計金額が一致していないと、調達額が過剰である、もしくは調達額が不足しているということになります。

根拠を持って必要最低限の金額にて申請するのがポイントであるため、合計金額にズレが生じていると適切な申込額になっていないと判断されてしまいます。

「お申し込みフォーム」に必要事項を入力し、「送信する」をクリック。入力から送信までは1~2分程度です。

フォーム送信後、通常ですと5~10分以内にスタッフから電話連絡があります。電話の所要時間は3分程度で、税理士法人の担当者への相談日時を調整します。

※万が一電話に出られなかった場合は、メールアドレス宛に連絡が入ります。

お約束の日時に税理士法人の担当者から直接、電話連絡が入ります。ヒアリングが行われますので、そのままご相談内容をお話ください。担当者よりサポート可能と判断されたら、一人ひとりの状況に沿って次のステップ(事業計画書の作成面談など)が提示されます。

\今すぐお申し込みはこちらから/

\審査に強い理由をもっと知るなら/

小久保さん

小久保さん融資成功までは一切請求のない「完全成功報酬型」ですのでご安心ください!

まとめ

創業融資で運転資金を何ヶ月分借入できるかというトピックについては、一般的には3ヶ月分が認められやすいとわかりました。

実際に創業して事業が安定するまでは3ヶ月~6ヶ月を要すると言われているため、必要最低限の金額を申請するという意味でも、3ヶ月分が理想です。

まずはご自身のビジネスにどのくらいの運転資金が必要か、リストアップし把握した上で、適切な金額を創業計画書にて申請するようにしましょう。

創業計画書への記入は「必要最低限の金額で」「内訳は明確にして」「整合性を持たせて」といったポイントを忘れずに行います。

事業を円滑に進めるためにも、また一方で返済負担が大きくならないためにも、適切な金額を融資できるかどうかが成功のカギを握っていると言えます。

運転資金の申請で困ったことがあれば、専門家のサポートサービスを頼るのがおすすめ。

最後に大切なことを言いますが、一人で事業計画書を作成し、創業融資を申請したときの成功率はなんと、たったの20%と言われています。

ぜひ併せて検討してみてくださいね。

コメント

コメント一覧 (9件)

[…] あわせて読みたい 創業融資の運転資金は何ヶ月分?3ヶ月分の算出方法と申請時の注意点 創業融資の運転資金は何ヶ月分の借入が可能でしょうか。結論として3ヶ月分が現実的であり、 […]

[…] あわせて読みたい 創業融資の運転資金は何ヶ月分?3ヶ月分の算出方法と申請時の注意点 創業融資の運転資金は何ヶ月分の借入が可能でしょうか。結論として3ヶ月分が現実的であり、 […]

[…] あわせて読みたい 創業融資の運転資金は何ヶ月分?3ヶ月分の算出方法と申請時の注意点 創業融資の運転資金は何ヶ月分の借入が可能でしょうか。結論として3ヶ月分が現実的であり、 […]

[…] 残りの2,400万円は設備資金としての融資となり、運転資金への流用は認められていません。 […]

[…] あわせて読みたい 創業融資の運転資金は何ヶ月分?3ヶ月分の算出方法と申請時の注意点 創業融資の運転資金は何ヶ月分の借入が可能でしょうか。結論として3ヶ月分が現実的であり、 […]

[…] あわせて読みたい 創業融資の運転資金は何ヶ月分?3ヶ月分の算出方法と申請時の注意点 創業融資の運転資金は何ヶ月分の借入が可能でしょうか。結論として3ヶ月分が現実的であり、 […]

[…] 事業の運営に必要な運転資金は3か月分で計算されることが多く、その理由として、商品の仕入れから売上の回収までに要する期間が3~4か月間と言われているからです。 […]

[…] あわせて読みたい 創業融資の運転資金は何ヶ月分?3ヶ月分の算出方法と申請時の注意点 創業融資の運転資金は何ヶ月分の借入が可能でしょうか。結論として3ヶ月分が現実的であり、 […]

[…] あわせて読みたい 創業融資の運転資金は何ヶ月分?3ヶ月分の算出方法と申請時の注意点 創業融資の運転資金は何ヶ月分の借入が可能でしょうか。結論として3ヶ月分が現実的であり、 […]